仁徳天皇の和歌

フフォウフフォウとフクロウが啼く

すぐその後にアーアーとカラスが続く

深まる秋の明け方に、彼らは何かを知らせている

冬が側まで来ていることを、嘆いているのだろうか、

それとも、淋しく悲しいと泣いているのだろうか

北陸の小さな小さな野山に、季節の流れを知らせている

彼らは、精一杯の大きな声で啼いている。

その声を聞きながら、年老いたわたしは、今日も新しい朝を迎えている。

昨日と同じように目を覚まし、なにげにスマホを開ける

いつものように、ツイッターをながめ、

大勢のSNSをチェックする。

科学の発達で、便利な世の中になったなぁと、つくづく思う。

朝から、水くみに追われることもなく、

あくせく働いていた事など忘れ、家にいながら、色んな情報を、

今日も得ていられるである。

ただただ、恐れることもなく。

時の流れを感じている

移り変わる、この世の中で、このスマホ一つを持ってさえいれば、

好きな音楽も聴けるし、動画を見て楽しむことができる。

今は、それほど食べ物にも困らないし、

日に日に劣ってゆく体力の不安に、さいなまれることと、

暑すぎる夏の訪れと、来るべき冬の寒さに怯えはしているものの、

空の気まぐれに、雨風さえ合うことがなければ、

今、生きて行くことが、とても楽だと感じているのである。

少しばかりのお金さえあれば・・・。

そう、

紆余曲折の、長い長い歴史を経て、平和な日本がここにあり、

そこで生きていられることを、忘れてはいけない、と、

そう思うばかりなのである。

そして、喜ばなければいけないのだ。

忘れてはいけないのだ、先祖のためにも。

先達たちの苦労が、この素晴らしい日本を創ってきたことを、

忘れてはいけないのだ。

語り繋いで、昨日の出来事のように、

いつまでも、いつの世までも、

この平和と、弱い人間が助け合う心を持ち続け、

長く長く、新しい命をつないで行かねばならないと、

そう想う朝を、迎えられている。

世界は動いている、自分の知らない社会の中で、

時と共に動いている。

そう感じられた時、改めて自分が生きていることを、理解する。

胸の鼓動が解る、心臓が動いているのが解る。

新しい季節と共に、味気の無い時間が、流れている。

大きな川の流れの中で、浮き沈む小舟のように、

今、自分は生きている、これからもきっと

一人でだけでなく、傍にはいない、いろんな人と一緒になって、

生きて行くのである。

近寄る人がいる

闇夜の中から音もなく、新しい灯りを手に持ち、

この愚かな自分の前に、優しい笑顔を浮かべて 現れる人がいる。

新しい時を刻みながら、辛く悲しい出来事を忘れさそうと、

すぐそばに来ている。

ドクッドクッと響いているこの意味が、

深い深い闇から目を覚まし、

重く、そして清々しく、頭の中に響いてくる。

「おまえは生きている」

明けてゆく光に向かって、

「死んだ人を思い出せ」

そう語りかけている。

夜明け前の、静かな時間の中で

心の中を見透かしたかのように、

新しい朝を迎えられている自分に、語りかけてくるのだ。

「生きていることを喜べ」と

そこに人はいない、人間の陰は見当たらない

明けていく大空の遠くから、フクロウの声が聞こえてきた。

けれど、続くと思っていた、カラスの声は啼かなかった

待ち望んでいたのに・・・。

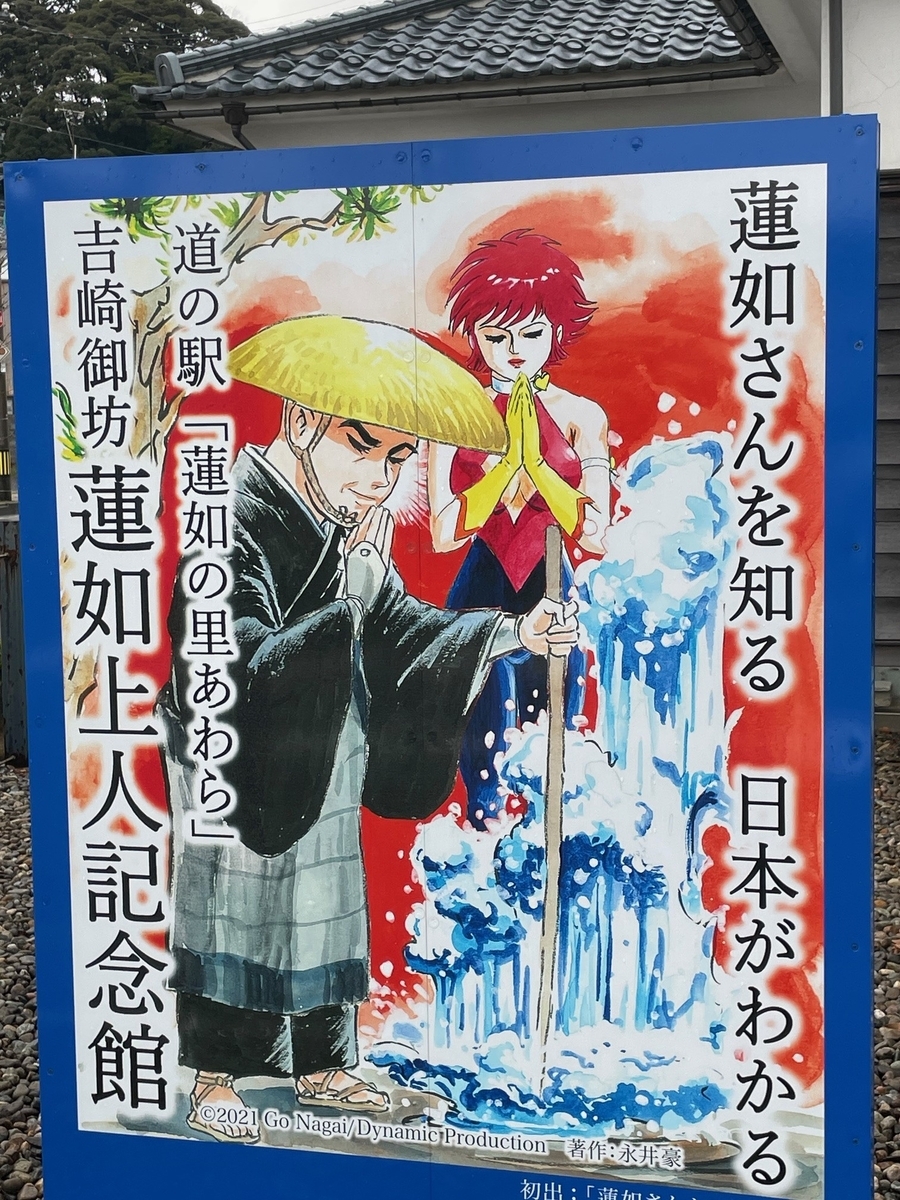

裏山には大きな銅像がある。

浄土真宗中興の祖と呼ばれる『蓮如上人』の像である。

蓮如上人を近くの人は「蓮如さん」と呼んでいる。

彼は、500年以上前に生きていたお坊さんである。

仏教に親しみを持てていない人は、全く知らないかもしれない。

でも、ここ北陸で生まれ生きて来た人には、蓮如さんへのありがたみは忘れてはいない。

福井県の最北端「あわら市吉崎」。

この地で生まれ、この地で育った自分は、

ある言葉を聞きながら大人になった。

まだ恋も知らず、母の後ろ姿を追いかけていたころから

聞いていた言葉、それは、「蓮如さんのおかげ」という言葉だ。

最近では、その言葉を口にする人はめっきり少なくなった。

今では廃校となってしまったここの小学校の運動会では、

天気に恵まれ、怪我もなく楽しく一日を過ごした後には、

必ず「蓮如さんのおかげ」と語るお年寄りの姿が、数多くあった。蓮如さんが亡くなって五百年以上も経っているのに、

「蓮如さん」と、身近な人のように親しみを込めて呼び、

心の中にはいつも蓮如さんへの感謝の気持ちがあった。

この吉崎という小さな町も、過疎化と高齢化に悩まされ、

宗教離れや真宗離れが加わり、蓮如さんの事を語れる人は本当に少なくなった。

ただ、現代の宗教離れは、

特定の教団に属していないという点がかなり大きく、

「葬式仏教」という言葉が示すように、

葬式のときにしか必要とされない仏教となり、

形骸化された結果なのだと思っている。

それが、「寺離れ」につながり、

蓮如さんを語れなくなった一因ではないのか。

蓮如さんへのありがたさが判らなくなった一因ではないのか・・・。

蓮如さんは数多くの伝説を残し、

いろいろな文化を残してくれている。

その一つに「お勤め」というものがある。

日に一度は仏壇の前に赴き、

「正信念仏偈」や「三帖和讃」を唱えるというものである。

今では仏壇も持たない家が増えてしまい、

このような作法を語ることも無くなっているから、

蓮如さんを語れる人も少なくなってしまったのである。

しかし、この「お勤め」という作法を広めたからこそ、

蓮如さんの名前は広がり、

「本願寺教団」という日本屈指の大教団が出来上がったことを忘れてはいけない。

徳川家康が天下統一を成し遂げ、

二百六十年続いた江戸幕府の時代が終わってから

百五十年以上経った。

俗に言う戦国時代、信長・秀吉・家康の三英傑を

一番困らせた「一向一揆」の始まりは、この北陸の地からだと云われていて、その種をまいた蓮如さんの業績もまた、忘れ去られようとしていることは、本当に哀しい現実なのである。

この戦国時代三英傑を描いた時代小説が、たくさん存在することからも解るように、今の日本の歴史には、この悲惨な時代の存在を

決して忘れることはできないだろう。

人の命は儚い。

しかし、人の死を悼まない人間がいることも忘れてはいけない。

何故だろう、人の死を弔うことや偲ばない人が現れている事は

この科学発達が進み、住みやすい日本に生きていられることに、

感謝できていないのだろうか。

それともただ、感情を持てないだけなのだろうか。

それには、我慢ができないくらい悔しい気持ちになる。

自分が生きていることよりも、死んだ人への恨みや妬み、

それとも、ただのやっかみだけなのか。

淋しい人なんだなぁと思うばかりである。

人生は全てバラ色ではない。

辛い事や悲しい事、人に騙され人に脅され、

全て自分の思うようにはならないことがあり、

それが人生だと悟るべきだろう。

『心』が成長していないのだと感じるばかりである。

日本の文化には、精神の軸を創り育てる術がある。

儒教、仏教、聖教、禅仏教、そして神道

それらが見事に融合されたものが「日本文化」であり、

時の流れと共に、人間の本質として持ち繋げてきた。

これが、世界に誇れるものの一つなのである。

自分の行動に、『心』がこもっていないと、

心は通い合わない。

集団で生きていく上で、特に大切なことである。

「無宗教である」と誇らしげに口にできる人こそ、

神仏融合や自己暗示に陥っている人が多い。

独善的な神や仏はいない、独善的な人間がいるだけなのである

だから、生きていられる。

人間は、一人で生きているのではないと 感謝する気持ちが生まれ、

そこに死への悼みや弔う気持ちが生まれてくるのではないか

死者を冒涜するような気持ちは、日本文化には適さないのである。

無宗教論者であればあるほど、人にすがり、人に頼り

一人で生きていけるような錯覚に陥ってしまっている。

それは間違っている。

『生命』という本質が解っていないのだろう。

自然という、とてつもなく大きなものの中で生きていることすら忘れているではないか。

「葬式仏教」として形骸化された仏教が残っているように、

死者に対する葬礼という弔いは今後も続いていくだろう。

どのような宗派であっても、死者への感謝を含む葬礼は

簡素化されても残っていくと思われる。

北陸の、のこの小さな「吉崎」という地も、

蓮如さんの逸話と共に『心』の故郷として残って行くだろう。

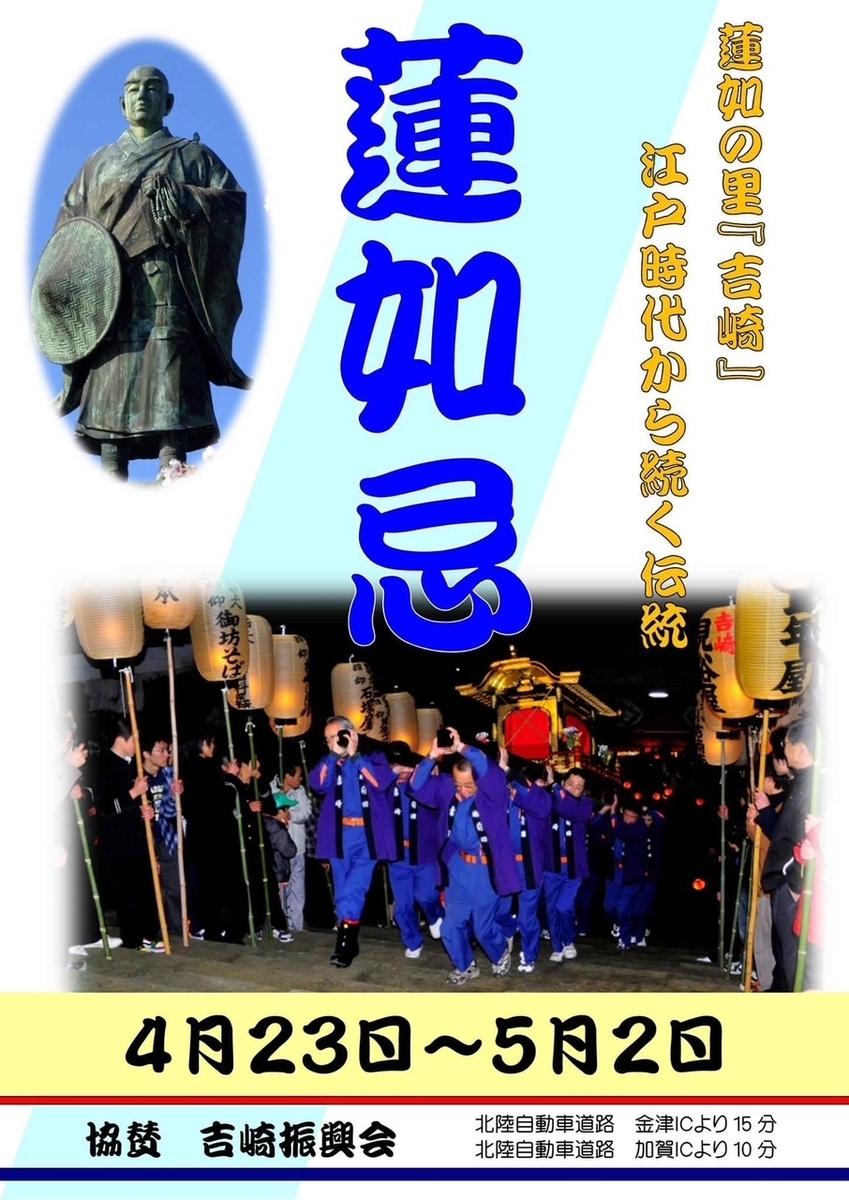

あわら市吉崎『蓮如の里』の象徴となる蓮如像(高村光雲作)

毎年四月二十三日から五月二日まで、吉崎蓮如忌が行われる。

これは、真宗大谷派吉崎別院の行事ではあるが、

「蓮如上人さまのおと~り~」の掛け声とともに、

蓮如上人御影道中の儀式は、

毎年、蓮如上人御忌法要が厳修される時期に、

蓮如さんが歩いたといわれる京都の東本願寺(本廟)より、

真宗大谷派吉崎別院までの約二四〇キロの道程を、

およそ一週間かけて歩き、蓮如さんの御影を運ぶ。

京都を出発される「御下向」と、

吉崎別院における十日間の『御忌法要』の後、

真宗本廟に向けて、帰路約二百八十キロの道程を、七泊八日かけて御影を運ぶ旅「御上洛」がある。

この行事は、三百年以上続き、御影を載せた御輿が吉崎東別院の石段を駆け登る姿を見ようと、毎年大勢の観光客が訪れる。

二〇一九年に始まった「新型コロナウイルス感染症騒動(COVID-19)」で、

二年間、全行程徒歩での御影道中は行われなかったが

浄土真宗中興の祖『蓮如』

吉崎蓮如忌は続いた。

あの悲惨な大東亜戦争のさなかでも、続いていたのである。

蓮如上人御影道中の歴史は古く、明治・大正・昭和・平成と続き、令和四年(二〇二十二年)で三百四十九回目となり、

世界に類のない宗教行事と言えるだろう。

『吉崎の郷土史』に書かれてある「吉崎東別院の記録」に基づくと、「京都の東本願寺に預けられた『蓮如上人の自画像』は、延宝元年(千六百七十三年)より吉崎への下向が始まり、この御影道中は『蓮如さまのお通り』と連呼し、『御対面』とか『お腰延べ』とかいって、生き仏を拝すると同じように行っている。

また、この道中には残雪の山道もあり、風雨の日もあり、

多くの信者の送り迎えが絶えないので、大切に、後の世まで伝えたい」と記してある。

ご下向の難所は、木の芽峠(福井県)で、ご上洛は福井県今庄町の湯尾峠。

木の芽峠にさしかかると、御興車を別の道から先廻りさせ

新保町から供奉人達が御影の櫃を背負って峠の道を登っていく。

四月の峠道はまだ残雪が方々にみられ、

その山道を蓮如上人の櫃をかわるがわる担ぎ、

ゆっくり一列になって、一歩一歩熊笹を分けながら登っていく。

一時間程行ったところの、木の芽峠の頂上には

会所(えしょ)があり、多勢の人達が出迎えて待っているのである。会所は、藁葺き屋根の家で一服すると、温かい番茶が廻ってくる。囲炉裏には檪の株が赤々と燃えていて、付き添いの供人に笑顔がこぼれるのである。

江戸時代の、御下向御上洛のお迎えの伴人は、宰領を入れて四人で、主として越前・加賀の門徒がその御役を引き受けていた。

東本願寺から御使僧が供奉人につきそって下向し、

蓮如忌の法要を勤めて御影のお供をして京都へ戻っていく。

これは「心証院御影往還の記録」の中にあり、宿泊所の寺々と民家の氏名等が書かれてあり、蓮如忌中の法行事など、寛政以降の日記に詳しく記載されてる。

現在の御下向上洛の道中は、教導(僧)一名、供奉人は宰領を入れて六名で、福井・石川・滋賀・大阪などの各府県門徒衆も加わっている。

御坊の指名した供奉人は六人だけなのだが、御影のお供をして道中するのは自由で、

自分で御供の道中区間をきめて参加する人が多くなっているそうだ。

決められた行事の中で、自分が思い思いに参加できるという事だろう。

参加者の心中を考えると、五〇〇年以上経っていても、

そこに蓮如さんが生きていると感じるばかりなのである。

京都東本願寺(本廟)から吉崎へ下向の主な日程は、四月十五日に、御影お迎えのため、宰領供奉人などが吉崎東別院に参集して、誓詞を認め、翌十六日、朝六時半に吉崎東別院を出発する。

そして、京都東本願寺(本廟)で一泊し、四月十七日午前九時、

大寝殿で「御影改めの儀」があり「御影お腰のべの儀」を行い、

御櫃におさめ東本願寺を出発し、烏丸通りより山科街道を通り大津に至り、琵琶湖西廻りで北陸道に出て吉崎御坊までの六泊七日間、約二百四十キロの道中が始まる。

ご下向最終日となるあわら市細呂木から吉崎までの間、

昔は村の若衆が、吉崎御坊さしむけの御影専用の御輿をかつぎ、

細呂木まで迎えに出向き、御影を輿に移し左右のかつぎ棒に太縄二本を結びつけ、老若男女が縄をひき午後七時頃吉崎御坊に御着きになるよう案内する。

お迎えの門徒衆は、この縄を持つことで「蓮如さんの温もりを感じたい」と喜んで出迎えたと伝えられている。

現在は、吉崎の商店や近郷の商店、会社の名入りの高張り提灯六十本余りと、老人会の手によって配られるホウズキ(鬼灯)提灯に灯をともして、一般の門信徒や観光客、子供達が御影をお迎えしている。

福井県や石川県はもとより、富山・岐阜・滋賀県あたりからも日帰りバスをしたてて参詣され、中には東西両別院に宿泊を予約して参詣される方も少なくなかった。

しかし、蓮如さんの五百回忌以降は、その参加者は見る見るうちに激減し、いずれはこの行事も無くなってしまうのかと恐れをなしているのである。

吉崎で生まれ、吉崎で育った人間の一人として、幼い頃からこの模様を見ていると、真宗とは縁遠い人間でも、蓮如さんに対する熱い想いが湧いてくる。

歴史の重さを感じ、冬の寒さと雪深い土地の中で、

人は何かを感じ、何かにすがって生きて来たことを、改めて感じざる負えないのである。

室町時代後期から、戦国時代と呼ばれる日本史上最大の乱世の時代を生き抜き、雪と闘いながら生きてきた祖先を思い出すこの行事の大切さを、風化させてしまってはいけないのではないか、

そう思って止まないのである。

吉崎の春は、蓮如上人御影道中と供にやって来る。

この行事が続く限り、蓮如さんが北陸にまいた「真宗の教え」という種は、いつまでも花が咲くこととなるだろう、

経済重視の政教分離原則の政治の中で、

幸せな日本であると感じれば感じるほど、蓮如さんの『心』が残っている場所が必要なのではないのかと、今は限りなく強く重く感じている。

スズメ達のにぎやかな声が聞こえてきた。

朝陽はすっかり高くまで登り、今日という日を楽しんでいる。

簡単に食事をする自分のそばに、何か楽しくにぎやかな声だ。

彼らは何を楽しんでいるのだろう、美味しいものをみつけたのだろうか。

実りの秋である。裏山の柿の木も色づきはじめ、巡るめく季節を楽しんでいる。

母が好きだったザクロの実も 赤く大きくなっている。

割れてくるのも近いのだろう。

みんな生きている。

実をつけ次の世代へバトンを渡す季節なのである。

人間もバトンを渡す時が来る。

数限りない命が、自分より先に旅立っているのだ。

それを知って、静かに手を合わせる。

何に向かってでもなく、ただただその場で、手のひらを合わせているのである。

そして心の中で、「ありがとう」とつぶやいている。

あるひとつの神や仏を信じていて、それに向かって手を合わせているのではない。

ただ生きて来ていられたことを、嬉しく思うだけだからなのである。

そう、過去への「ありがとう」と未来への「ありがとう」と、

そう思いを込めて、手を合わせているのだ。

いつしか人は皆、たった一人で生きてはこれないことを、

忘れてしまったのではないのか、そう思う時がある。

子孫を残し、次の世代に夢を託して生きている。

『昨日』に、そして『今日』に、『ありがとう』と言いながら。

鳥たちもまた、この実りの秋に感謝しているのだろう。

ハナミズキひょこり顔出す鶯の 弥陀を一目か無常の声か

蓮如さんの銅像のそばに、赤と白のハナミズキが植えてある。

ハナミズキの花言葉には、「私の想いを受けてください」というものがある。

「蓮如の里」と呼称ざれるこの場所には、多くの参詣者が訪れている。

そして何かを置いて行っている。

自分の苦しみや望み、そして感謝の気持である。

春先にはたくさんの声が聞こえる鶯の山も、枯葉の落ち出したこの季節には、カラスが我が物顔で飛び回っている。

秋は確実に訪れている。世の中の動きには耳も傾けずに。

毎日毎日にやるせなさを感じながら、今日まで生きて来ることができた。

苦しい事や悲しい事、嫌なことや嬉しい事、

そんな瞬間瞬間に感じた事は、今はどうでもよくなっている。

今日まで生きてこれた事への感謝の気持ちだけを、今は感じている。

今の自分は、鳥の声や風の音を聞いて、何か嬉しくどこか寂しく、

ゆっくりと時を過ごせるようになったのである。

それは誰彼のおかげだとは考えられない。

全ては自分の『責任』の中で、生きて来れたのである。

そこにはいつも、『運命』というものが見え隠れしてきた。

大きな災害で命を失くす人もいれば、病気やけがで命を落とす場合もある。

考えてみれば、今まで生きて来れたという事は「幸運」だったと言えるのだろう。

『幸運』、それが今日まで生きて来れて、一番大きなことなのだ。

人間の一生は、「不思議の塊」だと思うことがある。

親との出会いや兄弟との出会い、その次に友達との出会いがあり、恋人との出会いがあった。

身を焦がすような恋心は、今となっては懐かしい。

そんな心の中に、嬉しさや悲しさとともに、恨むことや妬むことがある

その時時で、色々な感情が生まれ、次の日やその先まで後を引くようなこともある。

その中で知り得たことは「なんと勝手な考えなんだ」ということだった。

鳥たちの声は、いろいろ知らせてくれている。

たとえば、季節を感じさせる啼き方もあり、それは時の流れを教えてくれているし、風の音や雨の音と重なり合って聞こえるときは、その時のお天気を教えてもらえ、今日一日の過ごし方を考えさせてくれる。

楽しそうな囀りを聞くと 人恋しくなり、愛を語り合う恋人同士の光景を目に浮かばせてくれる。

自然を感じ、自然の中で生きていることは、自分自身を見つめ直し、

自分自身を確認できる証しとなる。

スマホやパソコンの中から知り得た情報とは、また違ったものを、自然の中から感じ取る事ができ、このような時間を迎えられた事に、何かしら、幸せを感じている。

自然を感じながら、世界中からの情報に目を通し、いろいろ考えさせられ、平和なこの国の中で生きているということを、改めて実感している。

それと同時に、自分が日本という社会に生まれ、平和な世の中で暮らしてきた「日本人」のひとりであることを感じさせてくれる。

各々が好きな事をつぶやき、いろいろな人が、その人それぞれの生活や暮らしぶりを、発信している。

そして、そこに、「みんな生きているのだ」と、そう感じるのである。

今、生きていることに幸せを感じ、みんなと同じ時間を過ごせていると感じ、生きていることに感謝している。

それは、生きていることを実感しているからなのである。

自然と共に生きている事は、ひとりではない、自分ひとりではないんだと、誰かがどこかで、この地球のどこかで、同じ空気を吸っているのであるという「安心感」なのかもしれない。

平和な時間を迎えられたことに、今日も感謝している。

集団で生きていると いつしか人間の大切なものを忘れてしまう。支配するものと支配されるもの、そして、お金のあるなしで上下関係ができてしまい、いつしか人間の価値が決められている。

人間の価値は、どう決められるるのがいいのだろう。

生まれながらに平等であるというこの時代は、本当に平等なのだろうか。

自由な社会だと言われるこの日本は、本当に自由に生きているのだろうか。

日本という社会に生まれ、本当の幸せを考えてしまう、そんな秋のひとときである。

人間の価値は、他人と比べるものではなく、

人が決めるものでもなく、自分の幸せは人から教えてくれたものでもない。

ただただ、日本というこの社会の中で生き、地球という大きな人間社会のひとりとして、今日も一日を迎えることができた幸せ者なのである。

ちっぽけな人間であるが、この世界中を眺めてみれば、孤独ではないと実感できている。

子どもの頃、学校でからかわれ、少なからずイジメという境遇にあった。

この経験は今ではかけがえのないものとなっている。

あの頃の孤独感と閉塞感は、口で著せないくらい辛いものだった。

毎日学校へ行く事をためらい、朝起きる事ができない自分がいた。

当然、両親に怒られてしぶしぶ登校となる。

面白くない毎日。

汗水流し、懸命に働いている両親の姿を見れば見るほど、苛められているという事を口に出すことはできなかった。

当時は、高度経済成長期で「もはや戦後ではない」と言われ始めた時代、「苛められて弱音を吐いるようなヤツは男ではない」という強い風潮があった。

それ故、誰にも相談できず、

苛める相手に心の中で「死んでしまえ!」と叫んでばかりいる自分がいた。

この孤独感は味わったものにしか理解できないだろうと、絶えず思っていた。

この頃、現実からの逃避をあれこれと考え、

「弱い自分」と位置づけてしまい 自己嫌悪に陥って行ったのである。

学校での孤独感は家庭の中でもそれを引きずってしまい、毎日を楽しく過ごしていけたという想い出は、全くない。

そんな中で、最初に芽生えた自分への戒めは、「強くなりたい」、「勇気が欲しい」だった。

しかしながら、そんな自分の姿に転機が訪れる。

全校児童約七十人に満たない小さな小学校から、千人近くいる大きな中学校へと進学した時である。

これは、人生初のカルチャーショックだった。

人間が大勢いるというだけで、世の中がこうも明るく感じられるという経験が得られ、今の自分がこうして生きていられるという結果を生んでいる。

そして、その頃から、『社会』というものがぼんやりと見えて来た時でもあった。

ずっと言われるがまま人に逆らわず、人に言われた事をきちんと熟してさえいれば、褒めてくれるし、認めてもくれるという世界しか知らなかったのである。

自分の考えを、はっきりと口に出すことの勇気と、大切さを学んだ時期でもあった。

世の中には色々な人がいる、自分より弱い人もいる。

自分より辛い思いをして助けを求めている人もいる。

そして、自分の思いや考えを口に出し、自分らしさをはっきり表していく事が必要だと気づいたのである。

今の自分は先人たちの知恵の中で生かされている。

スマホやパソコンから流れて出てくる情報は、この器械を作ってくれた人がいて、通信技術というものを実用化してくれた人がいて、

写真というもの、動画というもの、音楽というもの、その全ての科学技術があるからこそ毎日を楽しんでいる。

それは、全て人間社会の長い歴史の中で培われ、一歩ずつ改良され、発展し発達して、現在に至っているのである。

人間社会に生きているからこそ、先人たちの知恵や恩恵を頂けているのである。

そう、自然と闘いながら生きているのだ。

字が読める。

初歩的な足し算や引き算も出来る。

それも先人たちから教えてもらったものである。

中学や高校で習った数学の難しい計算式は、今の自分には必要のない。

けれど、他の人には必要なのかもしれない。

自分には必要でないものも、他人には必要で、自分には必要なものでも、他人には必要でないものがある。

何に価値があるのかを認めていくという価値観の違いがあるから、他人と自分の違いが判る。

そこから、他人と自分で社会は成り立っていて、一人で生きている訳じゃなく、社会の中で生かされていると考えれるようになった。

自分がいるから他人がいる。

他人がいるから自分がいる。

今の自分は本当に幸せだと思う。

けれど、自分が幸せだと感じていない人もいる。

同じ日本人でも。

そう、これは否めない。なぜなら、幸せの価値観もまた、人それぞれだからだ。

価値観の違う人間同士が、同じ時間、同じ空間で生きていることを、知ることも大切である。

特に、思春期を迎えた頃の自分には必要だった。

価値観の違いで社会ができていると考えられるようになったからである。

価値観はまた、時間と空間が違うと、変化もする。

どの価値観が正しいとかと云うものではなく、個人の価値観や善悪の考え方も、普遍ではないという事を知ることが必要だと思ったのである。

そして、

お互いがその考え方を尊重し合うということが、同じ社会の中で生きていく上では欠かせないことなのであると気づいたのである。

相手を認め、その人を尊重するかどうかで、友達はもちろん、教師に対しても、対応が違う自分を発見できた。

「先生がすべて偉いわけじゃない」

「成績の良い人が凄いわけじゃない」

そう考えることができた時、自己嫌悪というものが消え去って行った。人間同士のコミュニケーションの基本は言葉である。

しかし、国が違うと言語も違う。

ひと昔前までこの壁は、凄く高く大きいものだと思っていた。

ところが現在はどうであろう、技術の飛躍的な発達によって、

スマホやパソコンがあればその壁は簡単に乗り越えられるようになっている。

けれど、言語の壁が少し無くなったとしても、

本当に人間同士の意思疎通のすべてが可能になったとは言えない。

それは、人それぞれの価値観や考え方のすべてが違うからであり、そこに『心』があるからだ。

国や文化、歴史の違いがある以上、全ての人間が地球上でひとつになることなど、理想ではあるが現実にはありえないと言っていい。

日本という小さな国を取ってみてもそれが判る。

人間は全て平等であるという民主主義の考え方にも、どこか無理がある。平等の権利という考え方も、理想に過ぎないのかもしれない。

グローバルに物事を進めていく上では、基本は理想に走るべきなのかもしれないが、今の日本には、その考え方はもう過去のものとなっているのではないだろうか。

日本という社会を考えてみると、江戸幕府の長い鎖国政策に終わりを告げ、明治維新という歴史の節目があり、それ以降、文化や科学の進んでいた欧米諸国には媚態的な外交を行うことで、自国の経済発展と科学技術の発展を模索していた。

しかし、アジアを中心とした後進的な諸国は欧米列強が蝕んでいて、

大東亜戦争が勃発し、敗戦という経験を踏んでいる。

そこから学ぶべきものの筆頭は、平和の尊さであり、多くの命が亡くなった事実なのである。

それを忘れず、日本という長い歴史を持った住みやすい国を、未来へ繋げるべく考えていかねばいけないのが、現代なのではないか。

先の大東亜戦争で、広島や長崎に落とされた原爆や東京大空襲などで命を落とした一般市民を含めると、二百七十万人という死者がでるという悲酸な結末だった。

日本を焦土と化したこの戦争のもたらしたものは何だったのだろう。

日本国のためだと死を覚悟した人たちは、この戦争が終わると虚無感が溢れ出し、生きる気力が持てず、あてのない毎日を過ごす人が多くでたという。

大正生まれの母からこんな話を聞いた事がある。

当時では珍しい体育専攻の女教師だった彼女は、男社会の厳しい中で暮らしていた。

身なりはもちろん行動すべてがチェックされ、反論でもしようものなら、女でもビンタされることが当たり前だった。

しかし、昭和二〇年八月十五日にラジオから流れ出る玉音放送を、

涙しながら聴いていた彼らの態度が一変したのだという。

国民服のボタンをしようともせず、天皇陛下からの頂き物とした大事にはいていた靴のかかとは踏みつけられ、全くだらしない姿に変わっていき、それまで口うるさかった礼儀などの生活態度に、何一つ注意をされなくなったというのである。

「敗戦とはこういう事なのか」と母は改めて悟ったのだという。

しかし、戦後の日本人は生きていく事に貪欲だった。

そう、不屈の日本人はここから立ち上がっていったのである。

大日本帝国憲法制度下において天皇主権という教育から、国民主権という考え方の下で教育改革が行われ、戦後混乱期を見事に乗り越え、飛躍的な復興を成し遂げ世界屈指の経済大国になったのである。

そこには、日本人の持つ勤勉さと、愛国心があったことを忘れてはいけない。

そして基盤となる思想が、それまでに、しっかりと教え込まれていた。『精神の軸』が出来ていたのである。

現代では忘れられ、科学や知識や学力が大切に思われ、人間が生きていく上での『精神の軸』が、今は備わっていない人が多い事に気がつくべきだろう。

日本の誇れる精神の軸を創るには、東洋思想が基本である。

そこに、儒教、仏教、聖教、禅仏教、そして神道などの歴史と専門教育が継ぎ足され、それら全てが融合された「日本文化」、これは世界に誇れるものの一つなのである。

心がこもっていないと、心が通い合わない。

一つの宗教だけでなく、神仏が融合し、精神が安定してくる。

神様を信じているのなら、「神は乗り越えられる試練しか与えない」と考え、前向きにポジティブに生きて行こうではないか。

そしてそこに、人間の弱さを、知恵と助け合いでカバーしあい、集団で生きていくための「群像の感覚」を養うべきだろう。

日本国という歴史の中で、養われた日本人特有の感性と農耕民族独特の協調性が、戦後の復興の基本にあったのだと感じ取り、その感覚が、グローバル化され国際化された現代に、必要なものなのだと理解すべきだろう。

日本人としての遺伝子やDNAには、必ず残されているものだと信じて疑わないからである。

なぜなら、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの、度重なる大災害に対しても、見事に立ち直っていく姿を、垣間見る事ができるからである。

この件に関して、海外メディアも驚愕の感想を云われている。

日本人の持つ感性や理性が、他の国からは称賛されている事実を忘れてはいけない。

恥ずかしがり屋の日本人、

ひとりではできない事も、誰かと一緒ならできるという考え方は、

欧米の集団心理と、どこか違っている。

行動する中で、協力し合い助け合うということが必要であり、個の利害ではなく集団全体の利益を優先している。

この姿勢こそ、グローバルな地球社会で生きて行く、いや、生き抜いていくという考えに繋がる、大切な要素ではないだろうか。

外交という国際間のコミュニケーションもまた、社会と社会が融合していく過程で、新たな歴史が生まれていることを理解したうえで、日本という「個の価値観」を他国に押し付ける事ができないことは理解しなければいけない。

人それぞれ価値観は違う。国もしかりである。

顔立ちや生い立ち、住んでいる環境などにより、価値観が違うのは当たり前の事ではあるが、生きていく上での本当の価値観には大きな違いがないと言える。

大きな違いが生ずるとすれば、それは政治という本来では集団で生きていく上での手法に、大きく左右されていることが揚げられる。思想がしかりである。

そして、忘れてはいけないことは、教育という社会における共通の知識の必要性である。

日本における基礎的な能力や学力では、「よみかきそろばん」と呼ばれる初等教育がもっとも重要視されている。

しかし、地球上のすべての人間が、満たされた教育を受けているのかというと、決してそうではない。

そして、価値観が違う人間だからこそ争いが起こり、同じ教育を受けているからといって、争いが無くなることはないのが現実なのである。

なぜ争いはなくならないのだろうか。

人間が生きて行くための食料の確保という問題が、昔から大きな原因の一つとされていた。

だが、現代では国家間の資源確保、宗教の違い、政治への不満など、

グローバル化された現代だからこそ生まれた争いも、次々起こっている。

地球上の人間が一つになって、争いのない世の中にすることは、単なる理想だけの空論ではないのかと感じてしまう。

しかし、このような現代だからこそ、日本人の持つ勤勉さと協調性をしっかりと把握し、世界へ日本固有の文化を発信することが、必要だと感じているのである。

そしてこれは、日本人である事に誇りを持つことと、日本という国をもっともっと世界に知ってもらうためにも、大切なことなのではないだろうか。

教育において重要視されるべき「よみかきそろばん」も、地域によって差が生まれている。それ以外の学校教育に関しての対応も、かなりまちまちになっている。

日本において、ひとりの子どもを教育するにあたり、家庭教育・学校教育・地域教育と、それぞれが協力し合って進めていくという現代の一般的な考え方は、重要な意味を持っているのである。

家庭という社会、学校という社会、そして生活環境である地域社会が、一人の子どもを育てているという認識の共有を基本とする考え方なのである。これも日本独特なのである。

しかしその主張ばかりが走り回り、本来重要な指導者を育てなければいけないという根本的な問題を忘れてはいないだろうか。

家庭教育の指導者は誰なのだろうか、学校教育の指導者は制度的に資格を持ったものだけでいいのだろうか、そして、地域教育の指導者は人生経験があるような年配者中心だけでいいのだろうか。

そう、現代における指導者養成の考え方には疑問を持つべきである。

初等教育も代表として、生きて行くための教育が生活即応の考え方が必要である。

そこには教育というもの原点に、集団で生きていくという考え方と、

人が人を教えていくという姿勢と、人生経験という歴史を造っていく上で学んだことを、後世に伝えていくという姿勢を、決して忘れることは許されないのである。

そしてもうひとつ、現代の科学技術のすさまじい進歩により、教育現場そのものが変動していることを理解する必要である。

年齢が上がるにつれ、時代が変わったからとか、昔はよかったなど、何かにつけ、そのような理由をつけてコミュニケーション力不足を感じるようになっている。

時代に対応できていない自分を、感じるときがあるのだ。

そんな自分に出会うたびに、ある種の自己嫌悪を感じている。

これは、子どもの頃に味わった事のないものなのだが、いろいろな人と出会う場所を避けるのではなく、もっと多くの人と出会うことで解決できると思っている。

自分の様な人間が、他にもたくさん存在していると感じているからである。そのためにも、自発的に、そして自主的に学んでいくという、教育の根本たる姿勢が必要である。誰のための教育ではなく、自分が生きていくための教育であると理解することだ。

そして、「先生」と漢字で書かれているように、先に生まれたものは全て指導者になるという自覚を持つことが、日本における教育の基本的な考え方ではないのか。

それは全て、生きていくためのものだということを忘れてはいけないし、人それぞれの能力も違うと認識し、均一的な教育は、現代にはそぐわないのである。

そして何より、社会の中で生きているということは、「社会に対して責任を持つ」という自覚が、学ぶ者も指導していく者も、教育の根底にあるということを忘れてはいけない。

自分から進んで違う社会に飛び込んで行く勇気も、そこには必要ではあるし、時代に取り残されていく前に、時代を先乗りできるような自分に、生まれ変わる必要性を感じている。

「自分から学ぶ姿勢を持つ」これが必要なのだろう。

家庭という基本的な社会で育った人間が、やがて学校という社会の中に入っていく。

そして就職して、一般社会の中で暮らしていくようになる。

その間、一体どれくらいの人と出会う事になるのだろう。

出会った人すべてを「先生」と呼べるようになるのかもまた、人生の考え方には重要である。

そこに、人を認め合うということが、年齢が上でも同い年であっても、さてまた年下の人間であっても、自分が生きていくうえで学ぶべきことを教えてくれた人は、全て「先生」と成り得ると理解しなければいけない。

その中で、自分が本当の「師」と呼べる人に出会えることが、

ある意味「生きている」という証しになるのではないか。

生まれてから死ぬまで「学ぶ」という姿勢の必要性とともに、

教育とは何かという疑問を持つことも、今の日本には必要なのである。

美味しい食べものに出合ったとすると、それを作った人、それを調理した人、また、その器を作った人やそれを売ってくれた人。

そうやって一つの物事を考えていくと、実に数多くの人がその食べものに携わってくれていると気づくはずだ。

それだけを考えても、人間はひとりで生きているのではないと確認できる。

しかし、グローバルな時代になればなるほど、顔を見る事のない人間の存在を忘れてしまい、一人で生きていると錯覚をしてしまう。

同じように、それを教えてくれた人、これを教わった人などがいるという事も、時の流れとともに忘れてしまう。

また、個人に対して影響を与えているという人も、誰かに影響を貰っているという考え方も、忘れられてしまっているのが、現代の特徴なのかもしれない。

誰かが「師」となり誰かの「師」となることが、人間社会の基本であるということを改めて確認し、教えていくことや学んでいくことも重要な時代になっていると感じるのである。

そして、個人個人が尊重し合い、責任をもって人と付き合えるようにならなければ、本当の平和な社会とは言えないのではないだろうか。

これは、国家同士の付き合い方にも繋がっていると思うのである。

日本古来の考え方には「先人たちに学ぶ」という姿勢があった。

また、「師を敬う」ということから、人間は成長するという考え方もある。

では、現在の日本において、「師」と呼べる人に出会ったと、はっきり言える人間はどれくらい存在するのだろう。

単なる学力や職業技能などだけでなく、「人生の師」と呼べるような人との出会いが、大切な時代になっていると感じるのである。

知識や技術はインターネットを検索すればそれなりに習得できる。

しかし、社会の中で生きているという自覚を持った場合、その社会で実際に出会って、「師」と呼べる人と出会う機会を得る事に、なかなか恵まれず、その出会いを感じることが現代には本当に必要なことなのだと感じるのである。

人との出会いで学ぶ中には、その人の持つ心の暖かさも知る事ができる。このような思想的な発想は、これといった宗教心を持てていない日本人だから考えられることだと思う。

多種多様な宗教があり、その宗教同士の争いも、人間社会だから起こることで、宗教を政治に生かしている社会もある。

同じ社会認識と同じ思想によって、一つの社会をまとめ上げていこうということなのだが、選択肢がたくさんある以上、今の日本の教育制度に、そのどれかひとつを奨める事は出来ない。

ところがこれは、日本の素晴らしいところなのではないだろうか。

価値の押しつけと、一人の考え方だけで左右してしまうことがない処が、日本という国の利点であると言える。

社会は無限にある。

その中で自分が存在している社会は、いろいろな形で融合し合い、

時と立場を変えて動いている。社会も動いているの。

しかし残念なことは、時の流れとともに、その節々の経験を忘れてしまいがちなのである。自分自身が得られた経験だけでなく、次の世代に伝えていくべきことも然りである。社会の中で生きていることを実感してくると、実はその集団での自分の立ち位置というものを客観的に判断できるようになってくる。

それは「大人の感覚」と呼ばれ、「周りが見えてくる」という風に捉えられるようになる。

それが、「集団の中にいる自分の発見」である。

自我の芽生えとともに、社会性というものを身につけていった結果、自分が他人と一緒に生活しているということに、疑問を持ったりも起こってくる。

もともと、価値観や考え方の違う人間同士であるという認識がなければ、相手に対して非難や批判をし、争い事が絶えない状態を回避できはしない。

そこでは、相手と距離を置いたり第三者のアドバイスが必要となる。

そして、その人への信用と信頼が必要なのである。

外国との交流は、まさにこの点がネックとなってくる。

価値観が違い、略奪や殺人をも許せる人間とは、一緒の世界では生きていけない。だから外交は難しい。力で抑え込むしか同じ社会では生きてはゆけないのだ。

「集団の中にいる自分の発見」は、集団の中での自分の行動を左右するものとなる。

また、「常識」という社会的な共通認識に疑う余地もなかった時代は、

個人よりも家や共同体、さらに国家といった、より大きな集団社会を重視する考えに流されて生きてきた。

だが、それに反論できるようになり、集団での自分の立ち位置というものを考え、そして行動するようになってきたのである。

それが今の日本の現状である。

「常識」という概念も人それぞれであり、あいまいなものであるのは、その尺度の違いから生まれてくるものなのだと理解しておかねばならない。

人間には、元々自己顕示欲というものがあり、食欲、睡眠欲、性欲という三大欲求に次ぐ人間の欲求と考えられ、集団で生きている人間だからこそあり得るものとだといえる。

個人の価値観や考え方、性格の違う人間の集まりだから、いろいろな集団で同じ立ち位置に成れるはずがない。

それに、元々器用な人間は少ないのであるから、自己顕示欲の強い人間ばかりだと争い事が起こる場合は、多々ある。

その争いを回避するためにこそ、実は「教育と思想」というものが必要となるのである。

道徳とかマナーとか呼ばれるものも、実は知識や知恵であり、その習得が、集団社会での自分の立ち位置を決めるべく有用なものとなる。自分を犠牲にできるかが、集団で生きて行くには本当に必要なのかもしれない。

蓮如さんに纏わるこんな逸話がある。

浄土真宗における親鸞聖人の御真影は、本願寺の御本尊と呼べるもので、吉崎へ向かう事を決めた蓮如上人は、その御真影を大津の三井寺へ預ける事にした。

寛正6年(1465年)1月8日、 比叡山延暦寺は本願寺と蓮如を「仏敵」とし、翌1月9日に本願寺の焼打ちを行った。

その火中から、家老職である下間法橋が御真影を背負って逃げ出し、難を逃れた御本尊である。

その後、そこを離れ、遠く北陸に向かうことを決めた蓮如さんは、自分の身に何が起こるかわからず、等身大の親鸞聖人の木像を運べば、目立つ事にもなると考えた。

そこで、当時、大津にある三井寺に預けることとしたのである。

そこは、同じ天台宗でありながら、比叡山とは敵同士だったのだが、真宗とは違う三井寺に、御本尊を預けるという蓮如さんの覚悟は、どれほどだったのかは解らない。

しかし、その御本尊の事が心配で、蓮如さんの長男「順如」に、北陸に行かずに京に残らせ、それを見守る役を与えたのである。

案の定、ある日、蓮如さんは暴漢に襲われる事になる。

山法師姿のその男は、

「お前が蓮如だな、お前の命を貰いに来た。さっさと首を出せ!」。

「儂の命は阿弥陀如来の下にある。しかし、まだまだこの世でせねばならぬ事があるのじゃ。ぬしのような者にこそ、儂の話を聞いてほしいのじゃ。如来の慈悲を・・・」

そう蓮如さんは言うのだが、山法師は、

「うるさい、聞く耳など持っておらぬわ~」

そう言って荒くれ者の大長刀を振り落したのだ。

とっさに交わした蓮如さん、そこへ大勢の声が響いてくる。

「蓮如さま~蓮如さま~」

たくさんの灯りが近づき、声が大きくなってきた。

「くそ~、多勢に無勢、今日のところは引き上げるが、また命を貰いにくるからな。」

そう言って荒くれ者の山法師は去って行った。

「蓮如さまご無事で~」

堅田門徒衆が、助けに来てくれたのだった。

蓮如さんにしろ堅田門徒衆にしろ、力自慢の者はいない。みな農作業だけで生きて来ているものばかりなのだ。

ただ、蓮如さんを助けたいという共通認識で、自分の身がどうとなろうとも、戦う気持ちで駆け付けただけだったのだ。

蓮如さんを護るためには、「自分が犠牲になっても構わない」と思っていたのだ。

弱い人間も、数が多くなれば何とかなるというだと思うが、この行動は蓮如さんには嬉しかったに違いない。

雪深いこの年の2月1日。蓮如さんの身を案じる弟子のひとり「堅田の法住」の下で一夜をあかした蓮如さんに、訃報が飛び込む。

「父上、妙意が息を引き取りました。」

知らせに来たのは、長男の「順如」だった。

「妙意」は、蓮如上人の10番目の子で、第5女である。

「順如」とは異母兄弟だが、本願寺を焼け出された後、母「蓮佑」に連れられ、蓮如だんの叔母にあたる「見秀尼」のいる「浄土宗浄華院摂受庵」に身を預けていたのだったが、残念である。

「なんとな、まだ十を過ぎたばかりではないか、儂の代わりになったようなものじゃなぁ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」

手をあわせ、蓮如さんは涙するだけしかなかった。

そして、その心に中に、何とも言えない怒りのほかに、自分の未来への願いが舞い降りていた。

本願寺を焼け出され、流浪する蓮如さんと離れ離れになって暮らしていても、心の中で通じ合う家族だったのだから、本当に寂しい思いが駆け巡っていたはずである。

そして、ほんの数か月前の12月に、「妙意」の母「蓮佑」が他界していて、後を追うような「妙意」の死は、蓮如さんの、自分の至らなさを悔やむとともに、乱れる世の中の不条理に対し、新たな誓いを立てていたのだった。

幼い「妙意」の死が、蓮如さんの決意を大きくさせたと言っていいだろう。

「本願寺を立て直さなくては・・・。」

しかし、訃報はまたも続きました。

わずか5日後の事、京都の常楽台寺に嫁いだ蓮如の第2子、「如慶」が他界した。

「順如」のすぐ下の妹で、蓮如の最初の妻「如了」との間に生まれた長女だった。

哀しい別れは続き、わずか3か月の間に、妻、長女、5女を亡くした蓮如さんの心は、悲しんでばかりではなく、その悲しみを大きな力に変え、北陸の地へと足を急がすことになるのだった。

春を迎え、夏へと向かう5月、蓮如は琵琶湖の浜辺の小さな漁村にいた。賞金首のかかった蓮如を探す輩が増えたため、蓮如に心酔し、ずっと支え、守り続けている「金が森の道西」をはじめ、少しばかりの門徒達が見送り、そこから舟に乗り込む蓮如さんだった。

お供は、「慶聞坊竜玄(きょうもんぼうりゅうげん)」をはじめ船頭一人。

隠密裏に行動し、まだまだ未開拓で、荒れる北陸へと向かう蓮如さんの身を案じる者の心は、ここの場所に居なくても、蓮如さんには充分伝わっていたのである。

この頃、蓮如さんには、乳飲み子の「佑心」をはじめ、第9代本願寺法主となる「実如」など、里子にも出せない子ども達が6人いたのだが、「順如」を通じ、蓮如さんを支え続ける人たちに、行く末を託していた。

数多くの人に支えられ、困難を乗り切っていく蓮如さんの心のうちは、悲しみや苦しみにも負けない、強く激しい「希望」が満ち満ちていたと感じる。

そしてそこには、各々が助け合い、背伸びをしないで協力し合うという姿勢が見て取れるのだ。

父と離れ離れに生き、母も亡くしてしまった子ども達に、父としての蓮如さんはどう映っていたのだろう。

見送りに来ていた、異母兄弟の「実如」をはじめ、その兄弟たちに、蓮如さんは口にしている、

「実如、兄の下でしっかり学び、阿弥陀様の慈悲を、儂達より苦しみながら生きている民百姓に広めよ。それが儂の願いじゃ。頼んだぞ」

そう伝えた蓮如さん、言葉にならず涙ぐむ「順如」、

ただまっすぐと蓮如さんを見続ける「実如」。

自分の行く末がどうなるのか、予想がつかない不安な旅が、これから始まる。

「離れていても、家族は家族じゃ。本当にみんな頼むのぉ」

蓮如さんの残した言葉に涙する門徒衆、行く末の不安がいっぱいの旅立ちだった。

月明かりも薄く、夜陰に隠れながらの旅。

櫓を漕ぐきしむ音と、涙をすする音が、琵琶湖に重く響いたとされる。

この様な蓮如さんの逸話を聞くたび、生きていく事の難しい時代を生き抜いてきたことに、ただ頭が下がるだけだ。

貧しく戦乱が続く日本の歴史の中で、人々が生き抜く姿のあり様が、このような蓮如さんの逸話には数多くあるのだが、その全てを紐解いていくと、それぞれの人がみんな一つの役割を持って生きて来ていたことを知ることができる。

助け合い協力し合って生きる事が、どんなに大事だったのかと。

そう、そこに、先人の知恵と歴史を学べる。

集団で動いていると、それぞれの役割というものが解ってくる。

サッカーというスポーツの世界を考えてみると、

チームでは、ひとりひとりの役割が重要で、ポジションによって動き方は変わり、瞬時に自分の判断で動くことで勝敗が決する場合も生じてくる。

監督やコーチの指示で動き方を学んだとしても、

試合中での判断というものは、全て個人で決めるべきものとなる。

チームワークが良くても、プレーがバラバラだと勝利へ導く事が難しくなり、ひとりひとりが尊敬しあい、認めあって、良いところをひきだすことがひつようになる。

そこには、勝利への目的達成という「共通認識」があるのだが、チームとして良い結果を生み出すためには、それが大事なのである。

このようなスポーツチームの中で、

自分の立ち位置を考える人間がたくさんいるチームこそ、

成熟した「大人の社会」となり、

良い結果をもたらすことが多く生まれるものなのだ。

もちろん、スポーツの世界には「運」というものが左右することもあるとは思うが、能力差をみんなでカバーしあうところや、

目的達成のため協力し合うという「社会」で重要視されることを経験できる場であることを忘れてはいけない。

近年、就職採用の決め手の一つに、学生時代のクラブ活動を重要視する企業も多くなってきている。

これは、人間が成長するにあたり、忍耐力や行動力を体得している経験値が高いと判断されていることと、チームプレーを経験したことによるコミュニケーションスキルが高いと確認されているからに他ならない。

スポーツにおける同じ目的を持った社会と、一般社会とを同じ土壌で考えることに抵抗のある人は多いのだが、ただ、「社会」と言うもの、社会という仕組みを考えるモチーフとして、捉えていればいいのである。

「共通認識」を持った集団であればあるほど、

堅固で目的達成のための行動が明確なのだ。

そして、「集団の中にいる自分の発見」を学ぶ場所としては、一番経験しやすいと感じている。

それとともに、

スポーツにおけるトレーニングの厳しさを経験する事によって、忍耐力はもちろんのこと、人間のありとあらゆる欲望に対して、「自制」という経験が生ずる。

自制心を養う事は、社会に対しての責任にも通じ、人間が社会の中で生きていく上で、学びの場所と成り得るのがスポーツ体験であり、「社会性」を認識するための習得場所と言えるのではないだろうか。

また、スポーツから得られる心身ともに健康であるということへの感謝と、多くの人に助けられているという経験は、社会の中で生きているという「群像の感覚」を得られることにも繋がり、人間の成長、特に『心』の成長には本当に大切なことだと思うのだ。

そして、健康であることが当たり前なのではなく、健康でいられることに感謝をするという考え方が大切なのだ。

この『心』の成長が、生きているという証しとなり、生きて行く活力にも通じる。このような「社会性」を収得する場所は、スポーツに限ったものではない。

吹奏楽や合唱など同じ目的をもって構成された集団ではどこにでも存在している。

海外で例えれば、生死の境目で働く「軍隊」がそれに当たる。

つまり「社会教育」と呼ばれる全てのものに、それが与えられていると言えるのではないだろうか。

「社会教育」という場に参加し、他人と一緒に行動することで「社会性」を認識でき、新たな自分の発見を期待できる。

ただ、「社会」から教わることで必要なことは、指導的な立場の人間も含め、物事に対して「俯瞰の視点」を持って行動するということが必要不可欠となる。

学ぶ者も教える者も、一面性だけを考えて接するのではなく、自分は「広く多くの人間の住む世の中」の、小さな小さな人間だと理解することが必要なのだ。

そして、自立した人間であっても、自発的に行動していかなければ、

この視点を感じることはできはしない。

人生は不思議だ。

同じ人生を歩む人もいなければ、生き方も様々だ。

そしてそこに、出逢いの必要性も忘れてはいけない。

親と出会い兄妹と出会い、学友と出会い、そうして人間は成長していく。

身体の成長だけでなく、精神の成長というものが、人生には大きく左右するものだと思うのである。

蓮如さんには、こんな逸話もある。

寛政6年、1465年に「本願寺」を焼き討ちされた蓮如さんは、滋賀堅田の門徒たちの力を借り、当時日本を二つに分けた「応仁の乱」の真っただ中でも、焼きだされた庶民の力になるため、各地で布教活動を進めていた。

当時、蓮如さんには、敵対する比叡山から多額の賞金がかかっていて、その額「金一貫文」。

今の額にすると、約2000万円になりますが、当時の相場ではそれ以上の金額になるのではないだろうか。

それゆえ、金目当てで蓮如さんの命を襲うものが、たくさんいた。

蓮如上人が、越前敦賀でご布教を終えられ帰る途中の出来事だが、堅田近くの山中で道に迷われてしまい、周りには家の一軒もなく、このまま野宿かと諦めていたところ、やっと一軒家を見つけることができた。

そこは、中井長右衛門という人の家で「夜分にすまないが、道に迷うてしまいこのような時になってしまった。すまないが、一晩の宿をお願いはできまいか。」

主人の長右衛門は、木戸を少し開け、蓮如だんの顔をまじまじと眺めた。

そして、

「これはこれはお坊様、小さくみすぼらしい家ではございますが、こんな我が家で良ければどうぞどうぞ。さすればお腹も減った事でしょう、何か作らせましょう・・・」

そう言って蓮如さんを家に招き入れたのだった。

「地獄に仏とはこのことか」と、蓮如さんも大変喜ばれ、もてなしを受けることにされたのだ。

そこに17歳位の娘がいました。

名をお初と言い、母と一緒に料理を作り運んでくると、

蓮如さんと父の会話を、熱心に聞き入っていたのだ。

ささやかな酒宴となり、阿弥陀仏の本願について話し始める蓮如さんの目は輝き、ひっそりとした山村での生活しか知らないお初にとっては、どんな話も新鮮に聞こえ、ただただ感激したのは言うまでもない。

蓮如さんは、一人一人の後生を念じて話され、

お初も真剣に聴聞していたのだったが、

話しが終わり、蓮如さんは休まれることになり、

旅の疲れと酒の酔いが廻り、すぐに床につかれ、

眠り着いたその頃、

お初は両親の大変な話しを耳にすることに。

「おい、金の鳥が舞い込んできたぞ」

「あんた、金の鳥って何のことだい」

「俺が里におりた時立て札があった。あの坊主には賞金が掛っているらしい。名は蓮如とか。殺して首を出した者には金1貫文。どんな悪いことをした坊主かは知らないが、金1貫文とはすごい。お初も、もう嫁入りの年頃、嫁入りにも金がかかるからの~」

「しかし、あんた一人で大丈夫なのかい」

「落ちぶれても、元は播磨の国の山名さまの家来。あんな坊主の一人や二人・・。しかし、もしもの事があるから、隣の正右衛門の助けも借りようと思う。あいつも山名さまの家来だった事だし、きっと力を貸してくれるはずだ。隣まで行ってくる。蓮如を逃がさぬようにな。」

そう言って、お初の父、中井長右衛門は出かけていった。

母はすっかり寝入っている蓮如さんを確認すると、部屋に鍵をかけた。

両親が、蓮如上人殺しという大罪を犯そうとしている。

今ちょっと前に、阿弥陀如来の慈悲の中で、

皆誰もが生きているという教えを乞うたばかりなのに、

お初は居ても立ってもいれません。

何としてでも止めなければ・・・。

お初はそっと部屋へ行き、鍵を開け、

蓮如さんを揺り起こしたのである。

「蓮如上人様、どうか、急いでお逃げ下さい。父が仲間を連れてあなた様を殺しに来ます。前には母がいますので、裏口からお逃げください。里への道をお教えします。」

「私を助けたとなれば、そなたはどんな仕打ちを受けるか分らんぞ。」

「私は娘でございます。だから、だからきっと大丈夫でございます。」

蓮如さんが家から出て行くのを見届けると、

家に残ったお初は、蓮如さんの身代わりとなって、

蓮如さんのぬくもりの残る布団に潜り込んだだった。

蓮如さんとお初が入れ替わったことも知らずに、長右衛門夫婦と隣の家の正右衛門は、蓮如さんの寝室に、

そっと忍び込み、暗闇の中で、

蓮如さんの首の辺りをナタで斬りつけのだ。

すると、

「ギャー」

という若い女の声、転がったのは娘のお初の首だった。

「お初、なぜこんなところに・・・」

しばらく呆然としていた二人には、やがてお初の心が分かってきた。

欲に目が眩み、尊い蓮如さんを手にかけてようとしていた恐ろしい心。

それを娘のお初は、身を挺して教えてくれたのだと・・・。

しかし、蓮如上人殺しの大罪は犯さなかったものの、

その代償はあまりにも大きすぎた。

我が子を手にかけてしまった事に、

長右衛門夫婦はただ泣き崩れていた。

そして二人は、蓮如上人の跡を追う事にした。

一部始終を蓮如さんに話し、

自分達が犯した罪の恐ろしさに打ち震えるのだった。

夫婦の後悔を受けて、蓮如さんは二人にこう言うのである。

「我が子を手にかけることは、この世のものとも思えない恐ろしい所業。しかし、阿弥陀仏の本願を聞信するならば必ず救い摂られるだろう」と。

そして、長右衛門の家に戻りねんごろにお初を弔いました。

「お初殿、きっと儂はそなたの分まで生き長らえばならぬ。阿弥陀如来のお教えを、広く広く、多くの民に、伝え広げねばならぬの~」

そう手を合わせ、お初の亡骸に誓う蓮如さんを見て、長右衛門夫婦が蓮如さんの弟子となったのは言うまでもありません。

この長右衛門が、蓮如さんの生きざまを語りつぎ、荒廃して行く世の中に、一つの光明を灯していく申し子として、末永く蓮如さんに仕えた「空善坊」であると言われている。

さてこの逸話のお初だが、哀しいお話には違いはない。

でも日々の辛く淋しい暮らしの中で、

新しい世界を知ることができたと考えるならば、

新鮮な『気づき』の世界が与えられ、

幸せなうちに命が亡くなったと捉えたならば、

ひとりの人間の生き方として、

賞賛できるかもしれない。

世の中全て、違う考え方で考え直すことが必要なのであろう。

偏った考え方しかできないわけじゃない、

それが、俯瞰の視点を持つことに繋がるのである。

蓮如さんはこの頃、京都を離れ、堅田に隠れ住みながら布教活動を行っていて、新たな「住みか」を探していた。

「応仁の乱」で焼け野原となった京の町は、やはり当時の日本の中心地であり、将軍家や公家と結びつこうとする有力武将の情報収集の場所でもあった。

そんな情報を、いち早く得ようとしていた人間は、武家ばかりではなく、蓮如さんもその一人だったのである。

蓮如さんが最初の妻「如了」を娶ったのは28歳の時、嘉吉2年、1442年の事である。

その年、本願寺の跡取りとして長男「順如」が生まれ、

まだ部屋ずみの蓮如さんは、貧しい時代の本願寺にあって、

「順如」を跡取りとして、蓮如さんの下で、

幼・少・青年時代を過ごしている。

弟や妹たちは七歳くらいになると、いわゆる口減らしのため、浄土真宗以外のお寺に奉公させたりしていた頃です。

蓮如さんが第八代の法主になった時、「順如」は十五歳になっていましたから、衰退した本願寺の立て直しに、父の行動を術からず知り、助けていた事は言うまでもない。

堅田に住むの蓮如さんに、いろいろと京都での情報を掴み運んでいたのは、この「順如」だったのです。

「順如」、二十八歳の頃です。

そして、もたらしてくれた情報を基に、蓮如さんは、自分の教えを広げていくための、安住の地を探していて、

蓮如さんが堅田を離れ北陸に向かうこととなるのだが、

長男「順如」は蓮如さんを、

陰日向から助けていたひとりなのである。

人間はひとりではない、

ひとりで生きているのではないという認識の中で行動していくことが、現代の日本には重要なことなのではないでしょうか。

そして、集団で生きていく上での「社会教育」と呼ばれるこの考え方は、海外に例を見ない包括的な日本独自の概念と云えると思います。

『善悪』の良し悪しには、法律で決めなければならない必要性がありますが、日本人に染み着いた「助け合う」という考え方の基本を学び、日本という国全体を包み込める考え方を持つことが必要であり、この日本独特な考え方を、全地球上で理解して貰えるためにも、

現代における「社会教育」の確立が必要だと思うのです。

わが国では、他国からの侵略と、少子化と高齢化が問題になっています。

少子化は、子どもの頃に社会性を植え付けにくい減少となって現れていますし、高齢化は、社会的な行動範囲が狭められていることに問題があります。

そして、地域格差の広がりは、中途半端な経済重視の生活を強いられていると思います。

日本独自の文化の発展は、世界にも通用するものだと理解し、「個」を重要視する文化ではなく、精神の軸を創ることに特化して、東洋思想を基本に置き、儒教、仏教、聖教、禅仏教、そして神道が融合された「日本文化」を世界に広めていくべきだと感じるのです。

お互いが尊重し合い、責任をもって行動していこうということが、このグローバル化が進む世界には必要なのではないかと思うのです。

欧米から与えられた「個人主義」から「地域主義」へと変貌していくことに理解を示し、家族への感謝とともに他人への感謝、

そして、自然の中で生きている事への感謝を忘れてはいけないことが、必要な時代だと思うのです。

「今だけ・金だけ・自分だけ」という世の中に終焉を告げ、日本人の持つDNAは、助け合うという精神の中で発揮するのです。

そして、「群像の感覚」という社会での自分の発見を学ぶことを重視して、相手を理解し、自分を理解して貰えるように、相手を認め尊重しあうところから、全てが始まっていると思うのです。

先達から学び、歴史を大切にするところから世界は動いていきます。

愛する日本のために・・・

(了)